インバウンドを打ち消す資金流出

円安の影響で海外からの旅行者が増えているそうだ。

でも我が国は資源も少なく4年連続の赤字だそうで、今後はますますデジタル赤字が増える予想とか。

世界一のトヨタ一強だけでは心もとない。

AIで調べてみた(デジタル赤字とは)

「デジタル赤字」とは、ある国が海外のデジタル関連サービスや製品を利用するために支払う金額が、自国のデジタル関連サービスや製品を海外に輸出して得られる金額を大幅に上回り、その結果として貿易収支が赤字になる状態を指します。

特に日本では、以下の要因によってデジタル赤字が拡大しているとされています。

海外クラウドサービスへの依存: AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどの海外大手クラウドサービスの利用が拡大していること。

海外製ソフトウェアの利用: OS、設計ツール、CAD、Adobe製品など、海外製の多様なソフトウェアに依存していること。

ネット広告費の海外流出: GoogleやMeta(旧Facebook)などの海外プラットフォームへのインターネット広告支出が大きいこと。

国内IT産業の競争力不足: 日本発のデジタルサービスやITソリューションが、世界市場での競争において出遅れていること。

デジタル赤字が拡大すると、以下のような問題点やリスクが指摘されています。

国富の流出: 海外への支払いが増えることで、国内から海外へ資金が流出し、経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

経済の対外依存: 基幹となるITインフラやサービスを海外企業に依存することで、安全保障上の懸念が生じる可能性があります。

国内IT産業の低成長: 海外のサービス利用が拡大することで、国内のIT産業が育ちにくくなり、技術開発や雇用の創出が阻害される可能性があります。

円安の加速: デジタル赤字が拡大すると、円を売ってドルを買う動きが加速しやすくなり、円安の進行を促す要因となることがあります。

日本政府や企業は、国産IT企業の育成支援、オープンソースの活用と国内開発力の強化、IT人材の育成、知財・技術の輸出促進など、デジタル赤字解消に向けた対策を進めています。

同様にAIで

(デジタル赤字、インバウンド比)

「デジタル赤字」と「インバウンド(旅行収支)」は、日本の国際収支を構成するサービス収支の一部であり、近年その動向が注目されています。それぞれが日本経済に与える影響と、両者の関係性について解説します。

デジタル赤字とは

前述の通り、「デジタル赤字」とは、日本が海外のデジタル関連サービス(クラウドサービス、ソフトウェア、ネット広告、コンテンツ配信など)を利用するために支払う金額が、自国が海外に輸出するデジタル関連サービスで得る金額を上回ることで生じる貿易収支の赤字を指します。

日本の場合、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureといった海外大手クラウドサービスへの依存、GoogleやMeta(旧Facebook)などの海外プラットフォームへのネット広告費の流出、NetflixやYouTubeといったコンテンツ配信サービス利用料の支払いなどが主な要因となり、このデジタル赤字が拡大傾向にあります。三菱総合研究所によると、2024年にはデジタル赤字が6兆円を突破し、今後も拡大が続く見込みです。

インバウンド(旅行収支)とは

「インバウンド」とは、訪日外国人観光客が日本国内で消費する費用を指します。これは国際収支統計上、「旅行収支」としてサービス貿易の黒字に貢献します。つまり、海外から日本にお金が入ってくる形になるため、日本の経済にとってプラスに作用します。

コロナ禍で一時的に落ち込んだものの、近年は訪日外国人観光客の増加により、インバウンド消費が急速に回復・拡大しています。特に円安の影響もあり、1人あたりの消費額も高水準で推移しており、日本の経済成長を牽引する重要な要素となっています。

デジタル赤字とインバウンドの関係性

デジタル赤字とインバウンドは、ともに日本のサービス収支を構成する要素であり、お互いに影響し合う関係にあります。

相殺関係: インバウンドによる旅行収支の黒字が、デジタル赤字の一部を相殺する役割を果たすことがあります。例えば、2025年2月には旅行収支が約5,600億円の黒字となり、これは月のデジタル赤字を打ち消す規模であったと報じられました。年間のインバウンド消費額が8兆円を超える試算もあり、デジタル赤字の規模(年間6兆円超)を考えると、インバウンドの好調は国際収支全体の安定に寄与していると言えます。

構造的な課題: しかし、インバウンドの好調があったとしても、デジタル赤字の拡大ペースが速いという構造的な課題があります。安藤証券のレポートでは、2023年のデジタル関連の国際収支の赤字が5.5兆円に拡大し、「インバウンドを打ち消す資金流出」と表現されるほど、デジタル赤字の規模が大きいことが指摘されています。

円安の影響: 円安はインバウンドにとっては追い風となり、訪日外国人観光客の消費を促す要因となります。しかし、同時に円安はデジタル関連サービスの利用料など、海外への支払いを円換算で押し上げ、デジタル赤字の拡大を加速させる側面もあります。

日本経済への影響

デジタル赤字拡大のリスク:

国富の流出: デジタル関連の支払いが海外に流出することで、国内の資金が減少し、経済成長の機会損失につながります。

経済の対外依存: 重要なデジタルインフラやサービスを海外に依存することで、地政学的なリスクや、海外企業の価格設定などによる影響を受けやすくなります。

国内IT産業の競争力低下: 海外サービスへの依存が進むことで、国内のIT企業が育ちにくくなり、技術開発力や雇用創出が停滞する可能性があります。

インバウンドの経済効果:

消費拡大と地域活性化: 訪日外国人の消費は、宿泊、飲食、小売、交通など多岐にわたり、国内の経済を直接的に潤し、特に地方経済の活性化に貢献します。

雇用創出: 観光関連産業における雇用が増加します。

文化交流と国際的な発信: 日本の文化や観光資源が世界に発信され、国際的な理解促進にもつながります。

Deep Research

Canvas

【デジタルは日本の“一人負け”】

まとめ

日本経済にとって、インバウンドによる旅行収支の黒字は明るい材料である一方で、デジタル赤字の拡大は構造的な課題として認識されています。インバウンドはデジタル赤字の一部を補う効果があるものの、デジタル赤字の根本的な解消には、日本発のデジタル技術やサービスの競争力強化、国内IT産業の育成といった、より長期的な視点での取り組みが不可欠です。

You tubeにも動画があり、

これからの日本が目指す方向

目の前の損得は誰が見てもわかりやすいが、国富は長い目で見る取り組みが無いと国力は低下するのである。

今の時代は柔軟性!(過去の成功体験に基づき固執する)と、将来は破綻するかも(笑)

・

・

・

一雨降りましたが午後も期待できるかな?

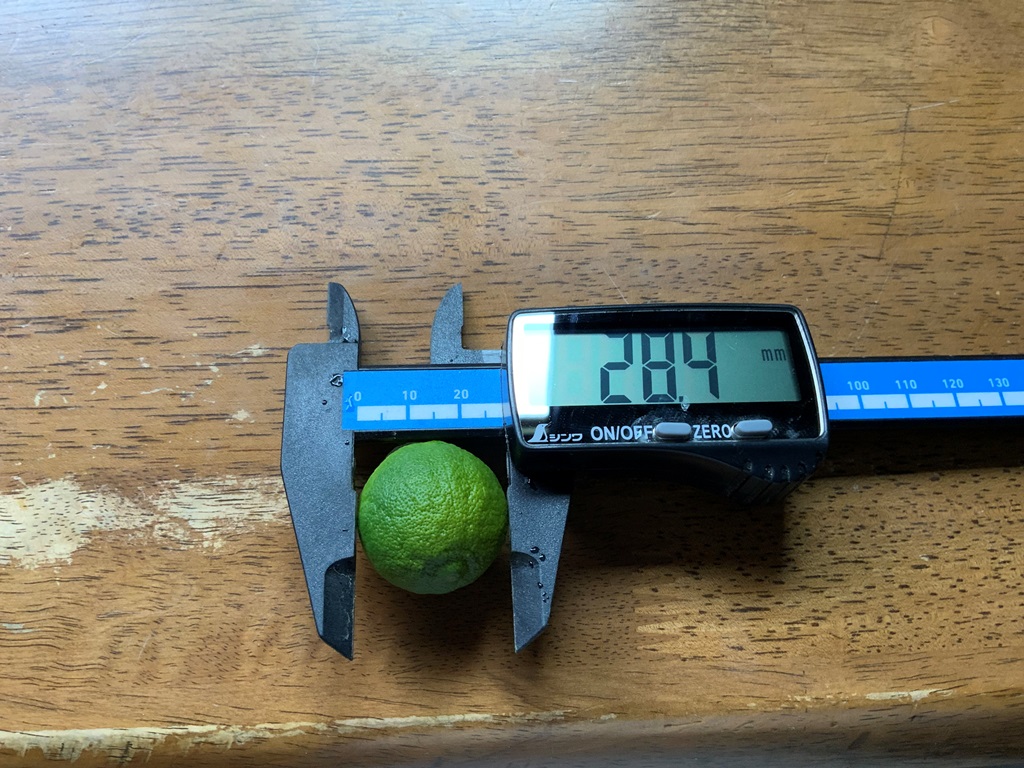

早生ミカンはまだ摘果出来ない。

(ここで摘果すると大きくなりすぎ、規格外になります)

スイカの初収穫です。

今日は野菜の水やりから解放されました。

投稿者プロフィール

最新の投稿

チッパー処理2026.02.27剪定作業とチッパー処理

チッパー処理2026.02.27剪定作業とチッパー処理 季節2026.02.21うたづの町家とおひなさん

季節2026.02.21うたづの町家とおひなさん 便利なもの2026.02.14塩崎設備さんと20年ぶり

便利なもの2026.02.14塩崎設備さんと20年ぶり 季節2026.02.11雪景色

季節2026.02.11雪景色